ショベルヘッドのバルブが衝突して圧縮がなくなりました

トップ -> トラブル -> エンジンの圧縮がなくなりました(2回目)

エンジンの圧縮がなくなりました

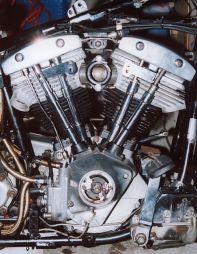

- Harley-Davidson ショベルヘッド FLH バルブ破損のトラブル紹介です

- バルブが破損しリア側の圧縮が無くなりました

- プッシュロッド調整、ヘッドのボルト締め付け順序などエンジンの組立についての説明があります

2001年の年末、ルイちんサン達と楽しく愛知の知多半島をツーリングした帰り 突然、リアが点火せず。電気系は異常なし。仕方ないので、片肺で大阪まで帰った。 リアの圧縮がなくなっていた・・・。恐らくバルブ周りだろう。

ちなみに、片肺で仕方なく走行する場合は、プッシュロッドを抜いておくのだそうだ。 注)プッシュロッドを抜くのが本当かよいかはわかりません。ただプッシュロッドを抜かないとこのような状態になった場合 生ガスが燃焼室内に大量に入り込み、片肺で生きているほうの火がマニホールドに吹き返し燃えます。 私は本当に燃えました。よく消えてくれて助かりました。(2008/11/12)

とりあえず、ばらした。案の定リアの排気側のバルブがお陀仏。 原因は、”オイルが戻らない”で説明したとおり、一度オイルを切らして走行していた。 その後、白煙を吐いたり、突然失火する事があったが知多半島ツーを終えてからばらそうと 思っていたのが運の尽き。結局、その時点ですでに焼き付きかけていたのに、長距離を 一気に走行したモンで、完全に逝ってしまった様だ。

*今思えば点火時期が遅すぎたように思います。(2008/11/12)

写真をアップしますが見事に曲がっています

■正常なバルブはガイドが根元まで入りますが、圧縮漏れを起す方(リア側)は ガイドが根元まで入りません。これはバルブが曲がっているからです。

原因は恐らく、

- 1:リアの排気バルブが焼き付き、燃焼室内に突き出した状態で停止。

- 2:当然、吸気バルブがやってくる。

- 3:排気と吸気バルブが衝突。

- 4:排気側に傷がつき、その衝撃でガイドにクラックが入り、元に戻る。

- 5:しかし、ひん曲がったバルブでは、圧縮漏れを起した。

という流れで圧縮がなくなったものと思われる。

衝突により、リアの排気バルブは欠けている

やばいと思ったら、無理せず修理した方が良いようです。 楽しい誘惑に勝つのは難しいですが・・・。

エンジンの分解に関しては、下記にリンクしていますので参考にして下さい。

この時点で、バルブガイドの入荷が遅れてしまい作業が一向に進まない。 仕方ないので、ツテを頼りに米国在住の方にガイドとシールを購入してもらい、 来日する際に持ってきて頂いた。

それをショップに持ち込み、ガイド挿入してもらった。 2002年6月22日。ようやく全てのパーツが揃いましたので後は組み立てるだけ。 ついでなので、組み立て手順をアップすることにします。

コレが購入してもらったガイドとシール。 シールの方はガイドの径を細くしすぎるので 今回は使用しなかった。ガイドの材質は Ampco45。ニッケルブロンズで自己潤滑性に優れる。

完成したヘッド。今回はアルミナの後に胡桃で ブラストしてもらった。湿った感じが良い。 ちなみにアッパーカラーにはチタンをチョイス。

吸気側。ガイドが金色に輝く。 ちなみにポートは研磨している。

どうやってバルが開閉するか分かり易いと思い撮影(笑) ロッカーアームをプッシュロッドが押すことで バルブが開閉することがわかると思う。

前にシリンダーは挿入済み。このときナットの下に かますワッシャの向きに注意! UPと刻印されている面を上にすること。 ナットが着座する面をザグリ加工しているので 逆にするとナットの着座が悪い。1200にはこの三角形のワッシャはありません。

今回作った特殊工具、トルクアダプター。 某北○商会の広告を参考にソケットとメガネレンチを TIG溶接で溶接した。試作1号機は差込口が薄いものを 使用したのであえなく破損。これは試作二号機。問題なく 使用できます。制作費1,000円。

シリンダーに組み立てたヘッドを乗せて プッシュロッドを挿入する。ヘッドとロッカーカバーの 組み立ては”カスタム関係”を参照のこと。 このときヘッドのボルトは仮締めのままにする。

マニホールドを合わせ、ヘッドを動かし角度を調整する。 これをやっていないと、2次エアを吸い込む羽目になる。 今回、バンドとゴムは新品に交換した。 全周にわたり締めこむタイプなので安心。

マニホの角度調整をしたら、ボルトを締めこむ。 ここでトルクアダプターが大活躍。 締めにくいボルトも余裕余裕♪

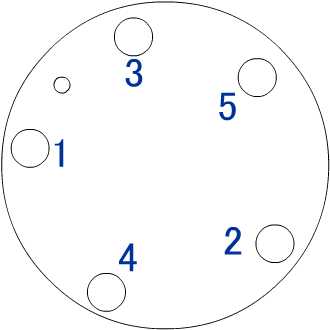

ちなみにヘッドボルトの締めこむ順番は、オイルホール下が1番。 後は、基本の対角締めで徐々に締めていく。 間違っても一箇所だけ強く締めこんでしまわないように。 75から102Nmのトルク値で確実に締めこむこと。

次に圧縮上死点を探す。車体左にあるプラグを 外しクランクに刻印されたマークが見えるように クランクを回し調整する。 私は、ギアを3か4速にいれ車体を前後に 動かしクランクを回している。 これは後期型なのでこの印がフロントの 進角マークになる。

センサーカバーを外し、イグニッションをONする。プレートを固定している ネジを緩め、左右に調整する。このときプラグから火花が出れば 圧縮上死点。出なければ排気上死点なのでクランクを 360度回転させる。 プラグは見やすいように、オイルライン上部に接触させている。 プレート調整時は確実に車体に接触させながら回転させること。 少し離すと火花が飛ぶし、プラグからも飛ぶ。 プラグから火花が飛んだらその時点で、センサープレートは固定する。

圧縮上死点を出したら、プッシュロッドのネジを回転させ 伸ばしていく。テンションがかかりロッドが指で回転 させられなければ、放置する。暫く待つと、 油圧ユニットのオイルが抜けてまた回転させられる。 何度か繰り返し、10分くらい放置してもロッドが回転 しなければ、その時点から少し戻し、指で渋く回るなー 程度の所を探し出す。この時点が油圧ユニットから オイルが抜けた時点。そこから正確に 1と1/2回転戻す。これで、ユニット内にオイルが入る 隙間をキープする。戻したらロックナットを締めるが 調整した長さを狂わせないように注意しロックする。

心配な方は特殊工具購入しましょう。油圧ユニット上部とジグの溝高さが

同じになれば調整が完了。

長さはググれば出てきますので、針金で製作しても良いでしょう。

要は、長さが規定値になっているかがわかればよいのです。

一応確認用に購入している。

プッシュロッドの調整を参考にして下さい。

リアの圧縮上死点合せをすると、目一杯縮めたプッシュロッドが

挿入できる。油圧ユニットを少し押さえる感じで挿入する。

フロントと同様に長さを調整する。

全て終了したらカバーを伸ばし、板状のロックプレートを

挿入し、カバーの組み立てを終了させる。

オイルラインなどを取り付ける。

マフラーを取り付ける。ガスケットの向きは円周状の出っ張りがある方を マフラーにむける。この出っ張りがつぶれてシールするので逆に つけないように。リアから挿入し、つぎにフロントを挿入する。

後はキャブレターやホーン、タンクなどの外装パーツをつけて完成。

圧縮ゼロパート1:1998年同じ様に圧縮がなくなりました。

圧縮値の測定方法:コンプレッションゲージで圧縮値を測定します

Designed by CSS.Design Sample